La Pléaide

Recherche rapide

Le Cercle de la Pléiade

- La Pléiade /

- La vie de la Pléiade /

- L’actualité de la Pléiade /

- Jean-Luc Steinmetz, Préface (extrait).

Jean-Luc Steinmetz, Préface (extrait).

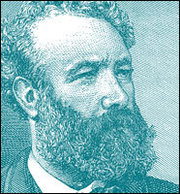

Voyage au centre de la Terre et autres romans, de Jules Verne : extrait de la préface de Jean-Luc Steinmetz

Tous, autant que nous sommes, tenons à la littérature, à l’image gratifiante, voire sublimée, que nous en avons. Nous devinons sa nécessité et sa vulnérabilité. Plus que par le passé, elle est assujettie au muable réel.

Nous n’ignorons pas, d’autre part, qu’un autre homme est en voie d’apparaître, formé par des consensus machiniques, un vocabulaire de masse, un humanisme aux allures de mot d’ordre. Constatations décevantes qui pourraient nous éloigner de Verne, alors qu’elles nous rapprochent de lui et de son actualité questionnante. Son universalisme, sa faculté de lire une société où l’emporte la science nous engagent à faire le point — comme l’ont fait si souvent et si littéralement ses navigateurs. Il ne nous oriente pas vers le forum de grands débats philosophiques, mais sa saisie du réel, romanesque et anticipatrice, nous conseille de considérer le présent en cours. Lui qui s’est voué, presque par métier, au futur, que continuent de nous offrir ses livres ? Récréation ? Oui, à condition de faire jouer dans ce mot ce qu’il contient de création. Éducation, plus encore, d’un caractère plus profond que celle qu’implique la pédagogie. Le romancier nous mène à l’endroit où nous pouvons nous découvrir. À cela contribue sa manière. L’idée commence à se dessiner qu’une autre forme de style a lieu d’être. Il serait absurde de railler des exigences esthétiques dont, au demeurant, Verne a tenu le plus grand compte. Mais nous devons reconnaître la formule qu’il a mise au point : à base de curiosité universelle, et portée par un sens constant de la communication allié à une sympathie pour le plus grand nombre, une sociabilité. […]

On saisit là surtout la banalité contemporaine et ses formidables rêves de grandeur, le nombre et le matériel aux commandes, l’agencement des techniques, la liaison des arts et métiers qu’exprime un langage qui pourrait être celui des idées reçues s’il n’était celui du progrès des connaissances.

L’important, au demeurant, est que ceux qui le pratiquent en sachent les limites et l’affectent d’une distance où compte la désillusion. Nommons dans l’aura de Verne, forme et fond, pratique expérimentale, Roussel, Perec et Houellebecq. Ils signifient une écriture, ses qualités, ses affirmations, ses évitements, un courant d’intensité moyenne, la surface continuellement prise en compte et l’ironie résultant d’une telle démarche. Une forme d’anonymat y prend force, et l’effacement de l’auteur déjà présumé par Barthes. Le génie en pareil cas apparaît comme une ancienne lubie qui décidait de l’apparition des chefs-d’œuvre. Un paradoxe circulaire voudrait qu’un tel choix conduise à reconstituer une autre forme de génie (par défaut) à la place de celui qu’entérine la tradition. Roussel et Perec sont d’inconditionnels verniens. Robbe-Grillet et Houellebecq laissent entendre sa proximité et sa discipline (sa méthode supposée). De là un usage du réel qui, strictement saisi, n’exclut pas un extraordinaire en puissance, en tant que vérité à venir.

Il ne suffira donc pas de dire de ce volume, comme depuis un siècle n’ont cessé de le répéter des critiques animés des meilleures intentions : « Verne n’a pas pris une ride. » On pensera, au contraire, que chacune de ses rides, bien soulignée, nous force à regarder notre propre visage et ce qui le marque.

Auteur(s) associé(s)

Agrandir

Agrandir Diminuer

Diminuer