La Pléaide

Recherche rapide

Le Cercle de la Pléiade

- La Pléiade /

- La vie de la Pléiade /

- Les coulisses de la Pléiade /

- Ne varietur - Remarques sur les « éditions de l’auteur »

-

Nouveauté

René Descartes

Œuvres Tome IIParution le 7 Novembre 2024

En savoir plus

1584 pages, ill., Prix de lancement 72.00 € jusqu'au 31 12 2024

-

L'actualité de la Pléiade

Italo Calvino, Préface de 1964 au « Sentier des nids d’araignée », extrait. Novembre 2024En savoir plus

Ne varietur - Remarques sur les

« éditions de l’auteur »

La lettre de la Pléiade n°

43mars 2011

À l’occasion de l’entrée de l’Œuvre de Milan Kundera dans la Pléiade, un mot sur une pratique ancienne : l’établissement, par l’auteur lui-même ou sous son contrôle, d’une édition rassemblant, après révision, l’essentiel ou la totalité de son œuvre. Quel nom donner à cet usage ?

Au cinéma, on parle de director's cut. En littérature, on ne sait que dire. Le terme d’autoédition désigne autre chose. Mais édition de l’auteur semble une approximation passable. À moins que l’on n’emboîte le pas à Montherlant, qui, en bon citoyen romain, fit inscrire (on allait dire « graver ») sur la page de titre de l’édition Pléiade de ses Romans ces mots à la fois engageants et comminatoires : « Texte ne varietur ». Ne varietur : « Qu’il n’y soit rien changé ! » Une manière comme une autre de signifier que les œuvres sont publiées dans un état conforme à la volonté de l’auteur.

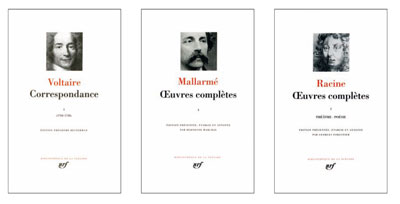

Tous les écrivains n’ont pas la chance, ou la charge, de rassembler et d’éditer leurs propres œuvres. Mais nombreux sont ceux qui ont le souci de léguer à la postérité des textes choisis, revus et réputés définitifs — quitte à en écarter d’autres dont, comme disait Mallarmé, « il sied de ne pas parler ». Ainsi du plus célèbre des poètes de la Pléiade:

« Estant doncques Monsieur de Ronsard sur le desclin de son aage, et commençant à se trouver incommodé des accidens de la vieillesse, […] il commença de songer à son testament, et à sa derniere volonté : non pas comme il ordonneroit de ses affaires temporelles, mais comme il disposeroit de ses œuvres et de ses escripts, qui estoient ses enfans spirituels : et pour cest effect, delibera [décida] de les faire reimprimer tous ensemble en un grand volume, à fi n qu’estant ainsi liez et ramassez les uns avecques les autres, ils ne fussent pas en danger de se perdre et de s’esgarer si aisement : et par mesme moien aussi d’y faire des additions et des corrections : et en somme d’y mettre la derniere main, pour les laisser à la posterité, comme il vouloit qu’ils fussent leuz [lus] et recitez à l’advenir. »

C’est le futur cardinal Du Perron qui parle. En prononçant l’oraison funèbre du poète, il donne une bonne définition de l’édition « testamentaire », celle dans laquelle les œuvres sont, une dernière fois, augmentées, corrigées et organisées par l’auteur. Le « grand volume » dont il est question (et qui n’est autre que l’édition de 1584) répond parfaitement à ce programme. Son plan diffère de celui des éditions précédentes, plus de trente pièces nouvelles y sont introduites (tandis que d’autres sont retranchées), et la lettre même du texte y est corrigée, souvent dans le sens d’une modernisation destinée à prévenir le vieillissement de la langue : émouvant indice du désir du poète de voir son œuvre échapper au temps. Ronsard est alors âgé de soixante ans. Il mourra l’année suivante. Sixième édition collective de ses écrits, les Œuvres de 1584 seront aussi la dernière à paraître de son vivant.

Le cas n’est pas isolé, loin de là. Tenons-nous en aux plus illustres. En 1682 paraît l’ultime édition des œuvres du grand Corneille. À vrai dire, le texte qu’elle procure n’est guère différent de celui de l’édition précédente, mais, comme chez Ronsard un siècle plus tôt, la langue y est modernisée. Le vieux Corneille devient classique…Classique, Racine l’est déjà quand voit le jour en 1697 la troisième édition collective de ses œuvres. L’auteur d'Andromaque, alors retiré du théâtre, s’y dépeint comme le seul héritier authentique du plus tragique des poètes, Euripide. Telle est l’image qu’il entend léguer à la postérité. Car il faut y prendre garde : quand un écrivain assemble et corrige ses livres, c’est sa propre statue qu’il érige. Bien souvent, ce monument-là se révélera « plus durable que l’airain ». La statue a toutes les chances de projeter son ombre sur des générations de lecteurs, et d’orienter la réception critique des œuvres.

Franchissons trois siècles. Julien Gracq, à son tour, fourbit ses Œuvres complètes. Il adopte comme principe de classement la date de publication des livres ou des recueils, sans considération de genre ; romans et essais sont donc mêlés. Il lui arrive toutefois d’abandonner ce principe pour retenir comme critère la date de composition des textes. Souvent, c’est sans conséquence. Mais dans un cas au moins, cela produit un effet considérable. Gracq choisit de placer le recueil d’essais intitulé Préférences, qui a été publié en 1961 puis en 1969, avant son roman de 1958, Un balcon en forêt. Motif : Préférences est constitué en majorité de textes écrits et diffusés dans les années 1940 et 1950. Cette décision de l’auteur n’a rien d’anodin. Elle modifie la physionomie de l’œuvre. Préférences figure au sommaire du tome I, tandis que le Balcon ouvre le tome II. Or, si l’on s’en était tenu à la chronologie de publication (ce que l’on aurait fait si l’auteur n’avait pas été là), c’est l’inverse qui se serait produit : le Balcon aurait paru au tome I, Préférences au tome II. Du coup, tous les textes romanesques (à l’exception de La Presqu’île [1970]) se seraient trouvés au premier volume. Gracq a-t-il voulu éviter qu’un tel sommaire donne à la critique la tentation de définir dans son œuvre des phases ou des périodes dans lesquelles lui-même ne se reconnaissait pas ? Restons prudents ; il n’a rien dit de tel. Mais il n’est pas interdit de le penser.

Les « éditions de l’auteur » ne se contentent pas de classer et d’ordonner. Elles éliminent aussi. Rares sont les écrivains qui tiennent à l’exhaustivité. « Je vous répète qu’on ne va point à la postérité avec un aussi gros bagage, écrivait Voltaire à son libraire en 1770 ; […] il ne faut pas imprimer toutes les sottises des auteurs, mais le peu qui mérite d’être lu. » Balzac, quant à lui, excluait de son œuvre les livres parus sous pseudonyme : « Je ne reconnais pour mes ouvrages que ceux qui portent mon nom. » Et Mallarmé, déjà cité, séparait le bon grain de l’ivraie : « J’ai dû faire, dans des moments de gêne, ou pour acheter de ruineux canots, des besognes propres, et voilà tout (Dieux antiques, Mots anglais), dont il sied de ne pas parler. »

Même souci chez nos contemporains. Ce que Gide publie en 1939 sous le titre Journal est en réalité une anthologie de ce Journal. Montherlant supprime quelques passages — « toutes pages jugées faibles » — des Essais qu’il rassemble dans la Pléiade en 1963. Pour la même collection, Borges écarte trois essais de jeunesse et les œuvres qu’il a écrites en collaboration. Claude Simon a toujours refusé que l’on réimprime ses quatre livres antérieurs au Vent (1957). Et François Ricard, qui a préfacé l’Œuvre de Milan Kundera, précise que celui-ci en a exclu « ce qui est immature », « ce qui n’est pas réussi » et « ce qui est seulement de circonstance ».

On peut également exclure sans éliminer, ou inclure avec précaution, autrement dit hiérarchiser. Ainsi Julien Gracq fit-il figurer dans ses Œuvres complètes des « Appendices » (voir la Lettre n° 33) contenant préfaces, témoignages, entretiens, un petit livre publié hors commerce, et sa version de Penthésilée de Kleist qu’il appelle — le flottement est significatif — tantôt une « traduction », tantôt une « traduction libre », tantôt une adaptation. « Il souhaiterait que le lecteur de la Pléiade puisse distinguer clairement entre ce qu’il considère comme appartenant à son oeuvre et ce qu’il en a écarté », précisait Bernhild Boie, son éditrice.

Bien des écrivains qui ont, le plus consciemment du monde, exclu de leur sélection certains de leurs livres (ou certains passages de ces livres) n’en qualifient pas moins de complet le recueil de ce qu’ils ont retenu. Borges est peut-être le plus célèbre d’entre eux, lui dont les Œuvres complètes constituent en fait (pour reprendre son expression) une ultime « anthologie personnelle ». Qu’une anthologie puisse être dite complète a évidemment de quoi surprendre, agacer ou décevoir, quelque goût que l’on ait pour le paradoxe. Mais n’oublions pas une chose : ici, par définition, ce n’est ni au lecteur ni au critique de décider ; l’écrivain est maître chez soi, il donne lui-même à son champ la clôture qui lui paraît appropriée, et libre à lui (comme le rappelle Gracq) de « prendre pour principe d’un tri impitoyable le beau titre de Cingria : Bois sec – bois vert ». Même élagué, l’arbre reste complet.

On peut ne pas partager cette opinion ; à long terme, c’est sans importance : le dernier mot appartient au temps. Voltaire, on l’a dit, voulait alléger son « bagage » pour « aller à la postérité ». Six ans après sa mort paraissent à Kehl les premiers tomes d’une édition de ses Œuvres complètes due à Beaumarchais et qui comptera…soixante dix volumes. Montesquieu, lui, est mort en 1755. Quarante ans plus tard, ses éditeurs insèrent au tome XII de ses œuvres un appel aux détenteurs de textes inédits : « Un grand écrivain n’a de famille que sa nation, et ne doit appartenir qu’à l’univers. » Les « besognes » dont parlait Mallarmé, Les Dieux antiques et Les Mots anglais, sont incluses dans l’édition de ses Œuvres complètes établie par Bertrand Marchal, où ces textes sont toutefois coiffés d’un titre qui vaut avertissement : Ouvrages pédagogiques. Quant à la nouvelle édition du Journal de Gide, elle exhume et reproduit, dans une typographie particulière, les pages que l’écrivain avait retranchées.

On le voit, l’œuvre, fût-elle ne varietur, échappe peu à peu à son auteur. Ce phénomène n’a rien à voir avec les questions de copyright. Il relève de la métamorphose. Vient un temps où l’œuvre n’est plus seulement le fruit d’un projet d’écrivain : elle naît ou renaît du regard que l’on porte sur elle. Au risque de « trahir » l’auteur ? Flaubert, il est vrai, eût sans doute été surpris (ou désolé) d’apprendre que ses lettres sont plus largement diffusées que certains de ses livres. Faut-il en conclure que la Correspondance fait partie de l’Œuvre ? Certes non. Lorsque Milan Kundera écrit qu’il « refuse de mettre sur le même niveau les lettres à Felice et Le Château », nul ne songe à le contredire. (On y songe d’autant moins que ce n’est sans doute pas seulement le lecteur de Kafka qui s’exprime en ces termes, mais aussi l’écrivain soucieux de définir ce qui, dans sa propre production, mérite le beau titre d’œuvre.) Il reste qu’aucun amateur de Kafka ne négligera les lettres à Felice.

Est-ce là une façon de suggérer (avec tact) que les « éditions de l’auteur » sont des précautions inutiles ? Au contraire. Elles sont capitales. On peut bien, le moment venu, les augmenter, réviser et refondre, elles demeurent à jamais le témoignage irremplaçable de la volonté d’un écrivain. Tout l’art de l’éditeur critique, quand il succède à un écrivain-éditeur, consiste à rendre compte des couleurs nouvelles que le temps a données aux œuvres du passé, tout en veillant à ne pas dilapider l’héritage qui lui a été transmis et qu’il doit à son tour transmettre — mais « tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change » — aux lecteurs de l’avenir.

Agrandir

Agrandir Diminuer

Diminuer